Cet aménagement répond à l’enjeu crucial qu’est devenue, ces dernières années, la question du partage de la voirie. Entre les usagers de la route (automobilistes, cyclistes, utilisateurs de trottinettes électriques et piétons), la cohabitation est en effet parfois tendue : un véritable défi auquel la chaucidou apporte une solution innovante et relativement peu coûteuse, transformant l’usage de la route sans pour autant nécessiter de grands travaux. L’objectif affiché : sécuriser la circulation des usagers les plus vulnérables et réduire la vitesse des véhicules motorisés.

Les chaucidous se répandent ainsi progressivement en France, mais restent toutefois encore bien trop méconnues du grand public. Voici un petit tour d’horizon de ce qu’elles sont, ce à quoi elles servent, comment elles fonctionnent et pourquoi elles suscitent parfois l’incompréhension.

Sommaire

1. Qu’est-ce qu’une chaucidou ?

2. Comment ça fonctionne ?

3. À quoi servent les chaucidous ?

4. Où trouve-t-on des chaucidous ?

5. Quels sont les avantages d’une chaucidou ?

6. Quelles sont les limites des chaucidous et les critiques qui leur sont faites ?

1. Qu’est-ce qu’une chaucidou ?

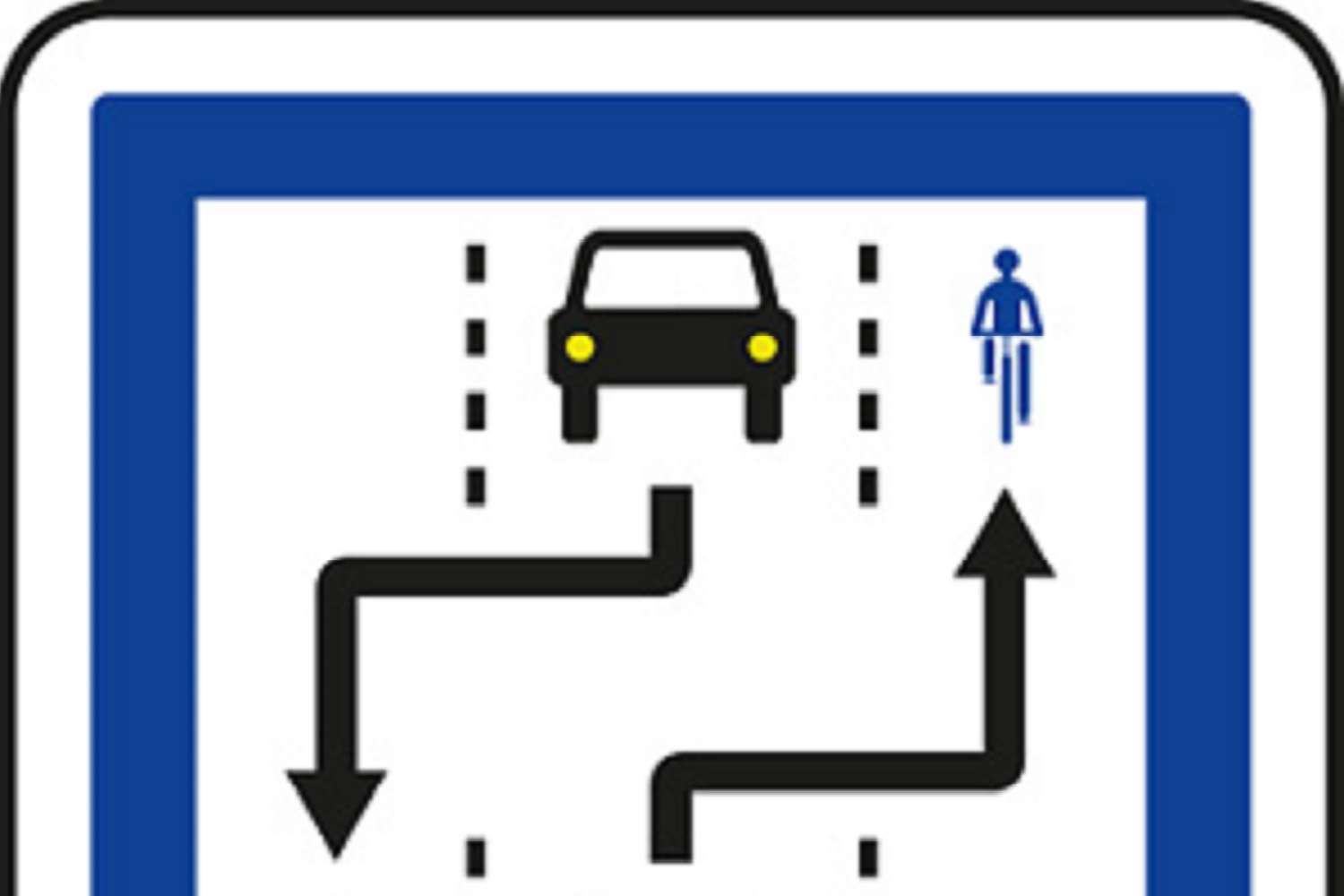

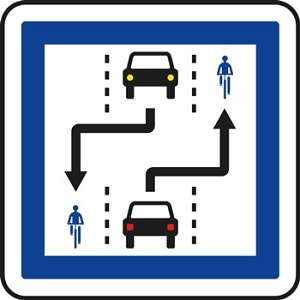

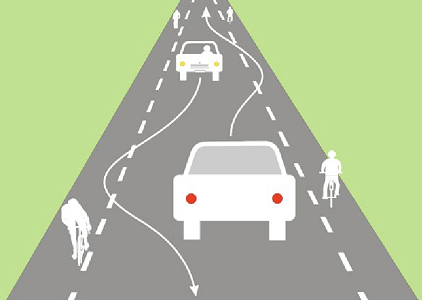

Également appelée chaussée à voie centrale banalisée (CVCB), la chaucidou est une chaussée qui ne comporte qu’une seule voie centrale (sans marquage axial) pour les voitures, encadrée de deux bandes cyclables (en fait des accotements revêtus appelés rives). Mais attention : ces bandes ne sont pas des pistes cyclables au sens traditionnel : elles ne sont pas physiquement séparées de la chaussée mais sont pourtant bien réservées aux cyclistes, sauf cas exceptionnel. Les piétons peuvent également les emprunter.

Cet aménagement répond en fait à la nécessité d’adapter l’espace public aux modes de circulation doux, faisant désormais partie intégrante de la large palette d’outils mise à la disposition des aménageurs, parmi lesquels on compte aussi voies vertes, zones 30, zones de rencontre, etc.

Le concept de chaucidou, initialement développé en Suisse, repose sur un constat simple : sur certaines routes peu fréquentées, notamment en zone rurale ou périurbaine, la chaussée est souvent plus large que nécessaire pour le simple passage de voitures. Au lieu de créer deux voies automobiles classiques et une bande cyclable à chaque extrémité (une option coûteuse voire impossible à mettre en place dans certaines configurations), la chaucidou permet d’aménager l’espace différemment tout en priorisant la sécurité des cyclistes.

2. Comment ça fonctionne ?

Le fonctionnement d’une chaucidou repose sur une utilisation partagée de la chaussée :

• Les cyclistes roulent sur les bandes latérales, qui leur sont dédiées. Les piétons peuvent également les emprunter.

• Les automobilistes circulent au centre de la route, sur la voie centrale, qu’ils arrivent d’un côté ou de l’autre (cette voie centrale est bidirectionnelle).

• Lorsqu’une voiture croise un cycliste, un piéton, ou un autre véhicule venant en sens inverse, elle empiète temporairement sur la bande cyclable, le temps du croisement, à condition qu’aucun cycliste ou piéton ne s’y trouve alors, puis se repositionne sur la voie de circulation centrale. En cas de présence d’un cycliste ou d’un piéton sur cette bande, l’automobiliste doit patienter avant de dépasser.

La bande cyclable peut ainsi être franchie temporairement par les véhicules motorisés, mais uniquement si cela ne met pas en danger un autre usager de la route. Dans tous les cas, cyclistes et piétons restent prioritaires. Notons que la conduite sur ce type d’aménagement suppose évidemment un certain degré de vigilance et de civilité de la part des automobilistes…

En résumé, 3 cas de figure peuvent se présenter pour vous, automobiliste :

1. La route est dégagée : vous circulez au centre de la chaussée.

2. Un véhicule se présente en face : vous vous rabattez sur la droite pour le croiser après avoir vérifié qu’aucun vélo ne se trouve sur la bande latérale.

3. Vous croisez une autre voiture et il y a un vélo (ou un piéton) sur la bande cyclable : vous vous rabattez sur la bande latérale de droite, restez bien derrière le vélo, attendez que l’autre véhicule soit passé puise pouvez doubler le cycliste.

Et pour les deux-roues ? Si les scooters et mobylettes peuvent emprunter les bandes latérales, les motos doivent quant à elles respecter les mêmes règles de circulation que les voitures.

3. À quoi servent les chaucidous ?

L’objectif principal d’une chaucidou est de sécuriser la circulation des cyclistes sur des routes où il n’est pas possible d’aménager des pistes cyclables séparées. C’est un outil de promotion des mobilités douces qui permet :

- aux cyclistes, de rouler en sécurité, sans devoir serrer à droite sur une bande étroite ou sur l’accotement.

- d’inciter les personnes à utiliser leur vélo, ces aménagements offrants un réel confort aux cyclistes.

- d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse, notamment en créant un effet visuel de rétrécissement de la chaussée.

- d’optimiser l’espace routier, surtout dans des zones où l’élargissement des voies est impossible ou trop coûteux.

Le trafic automobile reste fluide, mais à vitesse apaisée. Si des trottoirs sont également présents, les voies cyclables constituent une zone tampon supplémentaire pour la protection des piétons.

4. Où trouve-t-on des chaucidous ?

C’est à l’étranger que le concept d’aménagement d’une « Chaussée à Voie Centrale Banalisée » (CVCB) a été mis en œuvre pour la première fois. Utilisé avec succès en Suisse depuis 1997, il s’est aussi développé en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas.

La France s’en est ensuite emparée, sans pour autant le nommer précisément. C’est ainsi que l’article R431-9 (décret 2015-808 daté de juillet 2015) du Code de la route décrit le principe d’une chaucidou : « Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement routier ».

Si la CVCB était utilisée, depuis 2003, hors agglomération (milieu interurbain), son domaine d’utilisation a ensuite été étendu aux agglomérations elles-mêmes. Il est donc désormais possible, théoriquement, d’en rencontrer un peu partout, dès lors que le recours à un aménagement cyclable traditionnel n’a pas été possible à l’endroit concerné.

Elle reste toutefois particulièrement adaptée aux routes secondaires à faible à moyenne circulation et qui offrent des conditions de visibilité suffisantes, comme :

- certaines routes communales ou départementales en rase campagne,

- certaines traversées de village,

- certaines liaisons interquartiers en zone périurbaine.

Quoi qu’il en soit, chaque nouvelle chaucidou fait l’objet d’une période d’expérimentation de plusieurs mois, l’aménagement n’étant pérennisé que si le test est concluant.

5. Quels sont les avantages d’une chaucidou ?

Les chaucidous présentent plusieurs avantages notables :

- Une sécurité accrue pour les cyclistes Même si les bandes cyclables ne sont pas physiquement séparées, leur présence visuelle forte sur la chaussée améliore la prise en compte des cyclistes par les automobilistes. Ces derniers anticipent mieux la présence de vélos et adaptent leur comportement.

- Un apaisement de la circulation L'effet visuel d’une chaussée centrale réduite pousse naturellement les conducteurs à réduire leur vitesse, ce qui profite de fait à tous les usagers, y compris les piétons.

- Un coût modéréContrairement à la création d’une piste cyclable séparée, une chaucidou ne nécessite aucune modification structurelle majeure : un simple marquage au sol suffit dans la plupart des cas. Cela en fait une solution économique et rapide à mettre en œuvre.

- Une réversibilité facile

Si le contexte évolue (augmentation du trafic, nouvelles priorités urbaines) et en comparaison avec des infrastructures plus lourdes, il est relativement simple de modifier ou de supprimer une chaucidou.

6. Quelles sont les limites des chaucidous et les critiques qui leur sont faites ?

Malgré ses atouts, la chaucidou n’est pas toujours satisfaisante à 100%, faisant l’objet de quelques critiques.

- Une mauvaise compréhension de la signalisation Et oui… Tout le monde ne connaît pas les chaucidous. Et encore moins leur fonctionnement ! Le principal frein à l’efficacité des chaucidous est donc le manque d’information… Beaucoup d’automobilistes continuent ainsi à rouler sur les bandes cyclables, mettant en danger les cyclistes, au lieu d’utiliser correctement la chaussée centrale.

- Une inutilité sur les routes à fort trafic Les chaucidous ne fonctionnent bien que jusqu’à un certain volume de circulation. Si le trafic motorisé est trop dense, la voie centrale devient constamment occupée, et les automobilistes sont obligés de rouler trop fréquemment sur les bandes cyclables : l’intérêt de l’aménagement est alors nul.

- Un risque de comportements dangereux Cet aménagement peut malheureusement avoir des conséquences contraires aux objectifs attendus : certains conducteurs, mal informés ou pressés, sont en effet tentés de refuser de céder la voie ou de forcer un croisement sans ralentir.

- Une absence de protection physique Contrairement aux pistes cyclables en site propre, une chaucidou n’offre aucune protection physique. En cas de conflit ou d’incivilité, le cycliste reste toujours vulnérable…

Quoi qu’il en soit, le dispositif semble faire ses preuves, les expérimentations puis les aménagements définitifs conduisant effectivement à une baisse de la vitesse moyenne des véhicules et à une amélioration du confort des cyclistes. C’est ce que relève notamment le Cerema, organisme expert en infrastructures, qui a étudié plusieurs installations de ce type. En résumé : ces voies se révèlent bel et bien efficaces dans la sécurisation des déplacements à vélo, à condition que les automobilistes soient suffisamment informés et volontaires pour jouer le jeu…

Vous cherchez un stage de récupération de points pas cher ? À Metz, Mulhouse, Belfort, Strasbourg, Nancy, Lyon, Forma’Est vous permet de regagner jusqu'à 4 points sur votre permis de conduire...

Article rédigé par mediascript, rédacteur blog